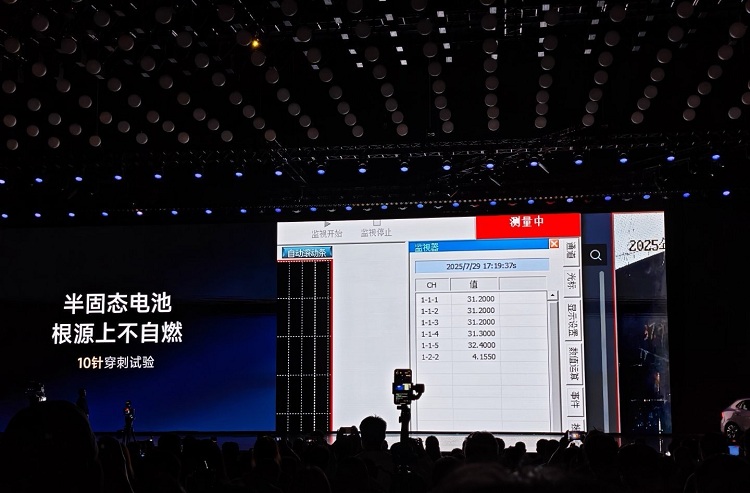

上汽MG品牌旗下全新车型MG4于昨晚正式开启预售,引发行业广泛关注。值得关注的是,该车型搭载的半固态电池技术成为更大亮点。在发布会现场,MG官方通过三向针刺实验(正面、侧面和底部)直观展示了电池安全性,测试结果显示电池未出现热失控现象,电压电流保持稳定状态。

这项突破性测试标志着半固态电池技术正式进入量产装车阶段,为新能源汽车动力电池发展树立了新的里程碑。

半固态电池作为新型动力电池技术,其核心特点在于电解质的特殊形态。与传统锂电池采用的液态电解质不同,半固态电池内部呈现"固液共存"的独特结构。这种电池含有大量固态电解质成分(包括氧化物、硫化物或聚合物等),同时保留适量液态电解液以确保离子传导效率。

这种创新设计为动力电池带来了革命性的性能提升,特别是在安全性和能量密度方面具有显著优势。

半固态电池在安全性方面展现出卓越性能。其独特结构大幅减少或局部消除了易燃的有机液态电解液,从根本上降低了热失控风险。固态电解质层或高含量固态基质能更有效地隔离正负极,即使在极端条件下(如针刺、挤压等)也能有效抑制内部短路。此外,固态电解质通常具有比液态电解液更高的热分解温度,显著延缓了热失控链式反应的发生。

这些特性使得半固态电池成为当前更具安全性的动力电池解决方案之一。

在能量密度方面,半固态电池同样表现优异。固态电解质(特别是硫化物和氧化物)拥有更宽的电化学稳定窗口,使其能够匹配高电压正极材料(如富锂锰基、镍锰尖晶石等)和高容量锂金属负极。理论上,采用锂金属负极可显著减轻电池重量(锂金属理论容量是石墨的10倍),结合高能正极材料,系统能量密度有望突破400-500 Wh/kg的行业瓶颈。

这一突破将为新能源汽车带来更长的续航里程和更优的性能表现。

尽管半固态电池技术前景广阔,但目前量产仍面临技术挑战。主要问题包括固态电解质与电极材料之间的界面阻抗较高,离子传输效率低于液态环境,这在一定程度上限制了电池的倍率性能和功率输出。随着这些技术难题的逐步攻克,新能源汽车动力电池性能将迎来质的飞跃。